バックナンバー ・ ギャラリー (記事)

バックナンバー ・ ギャラリー (記事) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1.新城四谷の千枚田 (初夏の代掻きの頃の風景 と 秋の収穫期の頃の風景)

バックナンバー ・ ギャラリー (記事)

バックナンバー ・ ギャラリー (記事) ![]() トップページへ戻る

トップページへ戻る

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

![]() バックナンバー・目次へ

バックナンバー・目次へ

1.新城四谷の千枚田 (初夏の代掻きの頃の風景 と 秋の収穫期の頃の風景)

2.2012年5月連休・四谷千枚田 取材から.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

私の作品

千枚田の代掻き(新城 ・ 四谷) F15号 愛知県新城市

・四谷

愛知県新城市にある日本の棚田百選に入る四谷の千枚田の様子。

5月連休の棚田には水が入り初夏の日差しを受けて輝いていました。

ふもとにも駐車場がありますが、私はさらに上まで車で登り画面中央の道路脇に車を止めて、

そこから棚田の様子を見ながら徒歩で上まで登りました。

足に自信の無い方は、この風景を見下ろしている位置までさらに車で登ることが出来るようです。

お昼時で休憩されている方がみえてお話をしましたが、「後継者がいないので今後いつまで続けられる

のかわからない。」と話していました。いくつかの田は草地になってしまったり、果樹が植えられていました。

日本の原風景として、この千枚田が残っていくことを望みます。

1.

新城四谷の千枚田

愛知県新城市にある日本の棚田百選に入る四谷千枚田について

初夏の代掻きの頃の風景 と 秋の収穫期の頃の風景 をご紹介します。

◆5月連休に訪れた四谷千枚田の取材から

|

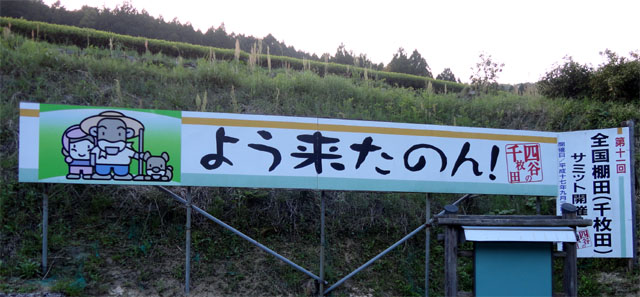

「よう来たのん!」 千枚田のふもとにある歓迎看板 平成17年9月に第11回の全国棚田(千枚田)サミットが ここで開催されたようです。 |

| 「ようこそ!千枚田へ!」 愛嬌のある千枚田キャラクター |

|

|

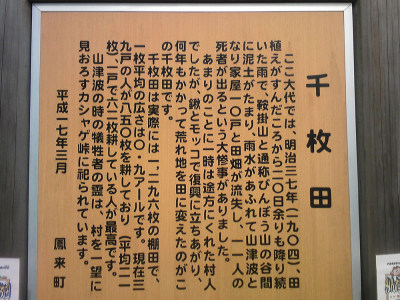

ふもとの駐車場付近にある千枚田の情報看板 以前は南設楽郡鳳来町でしたが 市町村合併により現在は新城市になっています |

| ふもと駐車場付近より棚田を見上げた風景 鞍掛山(標高883m)の南西斜面に広がる山間集落で、 石積みの棚田は標高220m付近から鞍掛山頂に向かって 標高430m付近まで広がっており、その標高差は約210m にもなるそうです |

|

|

石積みにより築かれている様子がわかる。 |

| 棚田のほぼ最上部から見下ろした風景 展望用の休憩所もあります。足に自信の無い方は この位置まで車で登ることも出来ます。 |

|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆9月下旬、お彼岸の3連休に訪れた四谷千枚田の取材から

|

ふもと駐車場付近より棚田を見上げた風景 あちこちで彼岸花が咲き、秋を感じます。 今回はこのふもとの駐車場に車を止めて、 徒歩で最上部まで登りました。 |

|

まさに棚田 すでに刈り取りの終わった田もあります。 先日の台風15号の影響で多くの稲が 倒れています。 |

|

実りの秋! たわわに実った稲穂が垂れています。 |

|

最上部付近から見下ろした千枚田 |

|

棚田の中央上部(1) |

|

棚田の中央上部(2) |

|

棚田の中央下部 |

|

なんと狭い、小さいっ! 途中にある休憩所脇にある田ですが、 広さは一坪以下と思われます。 数ある小さな田の中でおそらく No.1か? しかも中には大きな岩石が何個も埋まっている!。 手前にも大きな岩が、これはたいへんだ。 |

|

これも案山子(かかし)? 作ったのは大人、子供? それにしても愛嬌のある表情。 |

|

巨岩が! 明治の頃、長く降り続いた雨により発生した 山津波で山の上部から転がってきたものか? この千枚田ではあちこちの田の中に巨岩が ありますが棚田を修復、造成された方の苦労が 想像されます。、 |

|

夏草が生い茂って! 棚田も最上部付近になると、耕作されない田が多く、 夏草が生い茂っています。上部に行くほど 耕作を続けることは困難なのかと思われます。 (後継者もいなくなっているとか) |

|

また来てくださいね と 秋の風に揺れるコスモス。 帰り道を下る時に、あちこちで見かけた看板。 「また、来ますよ!」 と答えたくなります。 |

|

ふもとの駐車場付近からの千枚田全景 (帰り道で) 最上部の休憩所の木陰で、そよ風の中、 千枚田を見下ろしながら食べた「おにぎり」は 格別においしかったです。 ちょっと贅沢な感じ? お彼岸の3連休の中日という事もあり、見学や 写真撮影に訪れた方も多く、ふもとの駐車場も 10台以上の車がありました。 最上部へも道路が通じており車で行く事ができ、 自転車(ツーリング用)で数名が登って来ていま した。 (東海自然歩道にもなっています) |

![]() このページのトップへ

このページのトップへ

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2.

2012年5月連休 愛知県新城市・四谷千枚田 取材からのトピックスをご紹介します。

2012年5月5日 長野(安曇野) 取材の帰り道で、新城市四谷の千枚田に寄りました。

夕方4時過ぎの到着となり、すでに陽が傾き見学の方達も減って、少しさびしい中の取材となりました。

4月上旬に訪れた時は、ところどころに桜が咲き、田んぼは田起こしが始まる頃でした。 それから一か月

経過して田には水が入り、代掻き、田植えが始まっていました。 いつものように、ふもとの駐車場に車を

止めて、一番上の休憩所を目指し登り始めます。

ふもとの駐車場近くから見た棚田の様子。 夕方になり手前側はすでに日陰になっていた。

.jpg)

見事な石積みの田が上へとつながっている。 やはり日当たりを考慮してこの斜面に棚田が造られたのだろう。

.jpg)

ハート型。 これは意識して造られたのか、それとも考え過ぎ?

.jpg)

途中にある看板。

「勝手に撮らないでほしい、一言、声をかけてから撮るのが礼儀だろう」 というような意図 ?

.jpg)

中腹あたりの棚田の様子。 田に水が入り田植えが始まるようだ

.jpg)

この辺りは西側の端で、すでに日陰になっていた。

.jpg)

明治37年(1904年)、この棚田では田植えが済んだ頃から20日余りも降り続いた雨で谷間に流土がたまり、

雨水があふれ出して山津波が発生し、多くの家屋、田畑が流失した。 一時は途方に暮れた村人であったが、

鍬とモッコで復興に立ち上がり、何年もかかり荒地を田に変えた。 (ふもとの駐車場近くにある掲示板の案内文より抜粋)

その山津波によって山の上から転がってきた岩がそのままになってしまったものであろうか

.jpg)

こちらは、最も大きそうな岩。

これは、余った苗かと思ったら、後で植え替え、補充等が必要になった時のために、予備に置いてあるようだ

.jpg)

いくら狭い田が多いとは言っても、やはり人手にだけ頼る事はできなくて、機械も入れている。

.jpg)

未来のためか、子供たちを巻き込んで、千枚田を存続させようとする意志が感じられる。

.jpg)

棚田の大変な事は、狭い田が多い事もあるが、何よりもこの傾斜地にある事。

重い荷物を持ったり背負って、登り降りするする事は大変な労力を必要とするであろう。

.jpg)

それにしても、田のあぜが描く曲線は、なんと美しい造形美!。

.jpg)

山の上にまで家がある。 ここに生活があるという事。

.jpg)

上部付近から見た ”光る棚田” 。 陽が傾いた夕方の空が反射する。

.jpg)

棚田の最上部付近から見る、棚田のほぼ全景。 遠く山並みが続く。 はるか向こうは、たぶん豊橋市方面か。

.jpg)

最上部の休憩所近くにある道標。 ここは ”東海自然歩道” の一部になっているようだ。

ここまで、車で登ってこれる。 (駐車場、ベンチ、トイレもある)

.jpg)

このコースは、 ”坂道の連続した健脚者向きのコース” との記述が。

.jpg)

石垣に咲く花。

でに夕方も6時近くなっている。 農作業をしている方もほとんど見えない。

駐車場の車も私の車だけになっていた。

と、そこへ、三脚を担いだ方が一人、棚田に向かって歩いて行った。

さらに日暮れの棚田を撮るのか、それともすでに東の空に昇っている月が田の水に映り込むのを撮るのか?

中腹の石垣にあった歌碑を思い出した。

◆途中の石垣にある歌碑

〜 千枚田 植えて天まで 水明かり 〜

田植えの終わった田に月が映り、下の田から上の田へと月明かりが続き、

天までつながっているようだ。

というような事を詠っているのかと思われる。

.jpg)

帰り道で、振り返ってもう一枚 。

.jpg)

ふもとの駐車場にある看板。

”よう来たのん” は、この三河地方の方言で、「よく来たね。」という意味。 ”のん” というのは、

つまり、「○○ね。、○○よ。」という使い方で、 たとえば ”そうだのん” ⇒ 「そうだね。」 「そうだよ。」となる。

逆に、 ”また来てね” ⇒ 「また、おいでん。」 、 ”また来るよ” ⇒ 「また来るでのん。」 となる。

日本棚田百選にも入り、平成17年に第11回の棚田(千枚田)サミットがここで開催されたとか。

◆ 以上、田植えの頃の、新城市・四谷の千枚田でした。

![]() このページのトップへ

このページのトップへ

◆ 四谷千枚田への関連リンク

1. 新城市公式サイト・観光 自然・四季を満喫する 四谷の千枚田

現地へのアクセスも載っています。

http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/8,3143,149,html